Dorothea Lange

Dorothea Lange

26 maggio 1895, Hoboken, New Jersey

11 ottobre 1965, San Francisco, California

“La macchina fotografica insegna alla gente come vedere il mondo senza di essa”

Dorothea Lange nasce nel 1895 ad Hoboken, New Jersey, figlia di immigrati tedeschi. A 7 anni si ammala di poliomelite. A 12 anni viene abbandonata dal padre Nutzhorn e decide, così, di adottare definitivamente il cognome materno Lange. Appassionata di fotografia sin da bambina, studia alla Columbia University con Clarence H. White e lavora come apprendista nello studio di Arnold Genthe a New York. Spinta da un’indole curiosa e ribelle, Dorothea decide di intraprendere un viaggio verso nord con Florence Ahlstrom, la detta “Fransie”. Prima tappa: San Francisco. Il sogno vagabondo, però, si conclude subito: Fransie viene derubata la prima notte della loro permanenza e le due giovani si vedono costrette a non poter proseguire. Una grande ironia della sorte: tutto ciò che, forse, la futura fotografa aveva la necessità di trovare in un lungo peregrinare per l’America lo trovò nel cuore di San Francisco. Apre uno studio di ritratti fotografici a soli 24 anni che le assicura una grande popolarità tra le famiglie più facoltose della città.

La prima scossa arriva nel 1920. Mentre si trovava nella camera oscura, al piano inferiore, sentì un ticchettio scuotere il pavimento soprastante. Erano gli stivali da cowboy di Maynard Dixon, il pittore che, solo dopo un anno, divenne suo marito. Un amore travolgente che si complicò, però, con la nascita di due figli per cui nessuno dei due artisti sarebbe stato disposto a compromettere la propria carriera. Dixon era spesso via a dipingere mentre Dorothea cercava di tenere insieme la famiglia, senza successo. Una volta suo figlio, dopo averle regalato dei fiori, le rimproverò: “perché li hai fotografati ma non li hai accettati?”. Il simbolo di un artista che non sapeva guardare la propria vita oltre l’obiettivo, tanto questo fosse radicato nel suo sguardo.

È il 1933. Roosevelt è appena stato eletto Presidente, la Grande Depressione ha raggiunto il suo culmine. Le conseguenze della crisi del 1929 si riversano su tutti: i ceti più abbienti hanno ormai perso ogni risparmio nella grande bolla finanziaria scoppiata, la disoccupazione raggiunge un tasso insostenibile, le classi più umili lasciano le campagne per recarsi in città che in realtà non possono offrire loro una prospettiva migliore. La grande rivelazione scoppia all’improvviso: Dorothea, dalla piccola finestra nel suo studio, vede un’infinita fila di uomini che si apprestano a ricevere una razione di zuppa. Scruta i loro sguardi spenti, le rughe in volto, i cappotti logori.

“Devo andare, devo fotografare, sviluppare, attaccare tutto insieme, in 24 ore. Così potrò prendere un frammento di fulmine”

Da quel momento Lange trova la sua vera dimensione: la fotografia come puro e crudo racconto della realtà, una realtà che, come lei stessa afferma, non è legata alle circostanze, ma assume un valore universale nella sua verità. Documenta così i grandi scioperi degli anni 30, la difficoltà ma la volontà nel risollevarsi dell’America, di cui è simbolo “Woman with mended stockings” (1933) – delle calze di una raffinata donna che, però, sono state ripetutamente rammendate, su cui è lampante la traccia del taglio quanto della cucitura.

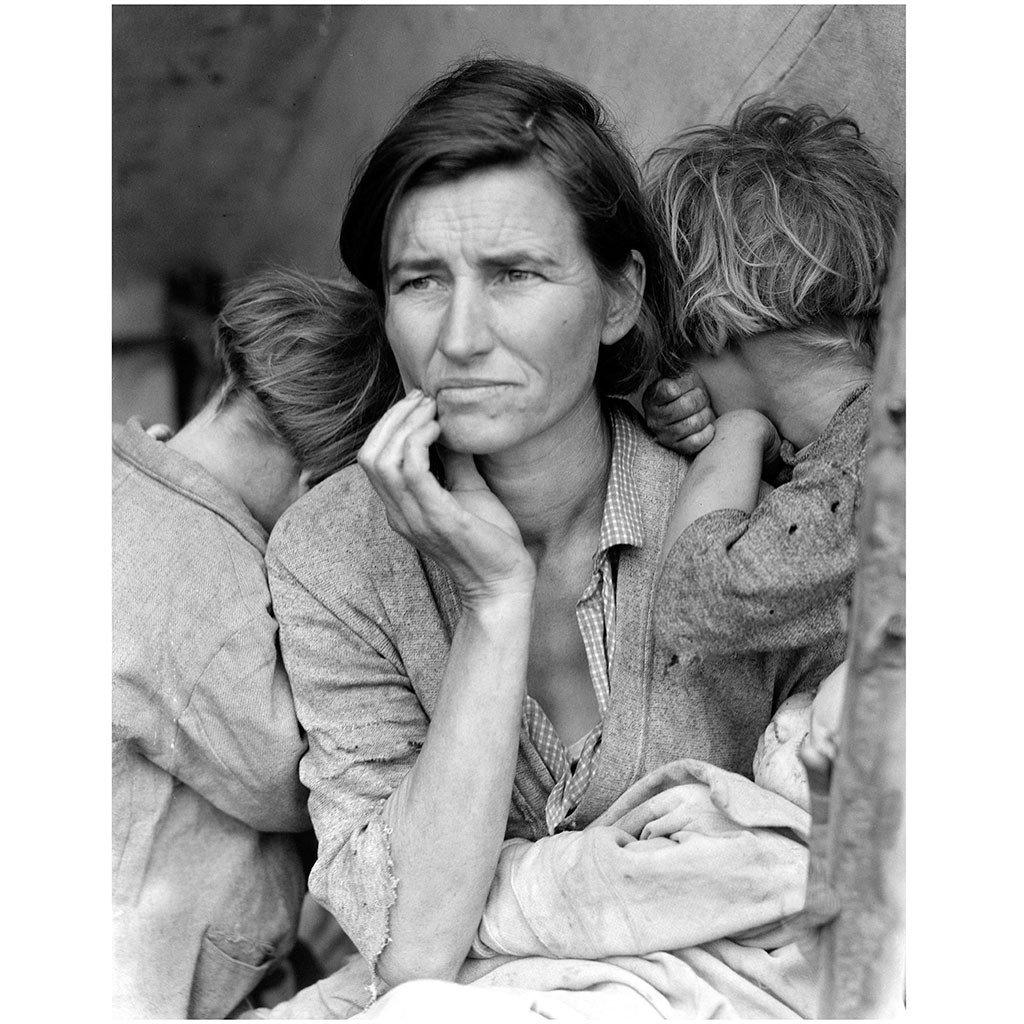

Dorothea diviene sempre più famosa. I suoi scatti incantano la stampa e il pubblico. Nel 1934 viene assunta da Paul Taylor, allora ricercatore nella Central Valley, California e New Mexico, per un progetto sulla documentazione delle condizioni di lavoro dei contadini. Oltre che efficienti collaboratori, nel dicembre del 1935, conclusosi il divorzio con i rispettivi coniugi Maynard e Catherine, si sposano e iniziano il loro lungo cammino di esplorazione e ricerca. Sono i primi – e i soli – a documentare il disastro dello sfollamento di intere regioni in seguito alla grande tempesta di sabbia e il conseguente inarrestabile flusso migratorio di nomadi in cerca di fortuna con i loro pesanti camion pieni di mobili e materassi. Quando Roosevelt, per attestare quanto incisivi fossero stati gli effetti della Grande depressione, decise di nominare Lange una delle fotografe ufficiali del Farm Security Administation, le permise di raccontare ufficialmente gli Americani agli Americani. Dorothea racconta di esser stata come involontariamente trascinata verso quei soggetti di vita logora che disperatamente bramava; una sera, tornando a casa, fece improvvisamente inversione sull’autostrada e casualmente incappò in un misero villaggio dalle tende sporche. Si avvicinò ad una di queste e vide una donna, Florence Thompson, che teneva stretti i suoi bambini al seno. Nonostante scaturito da un caso fortuito, “Migrant mother” è in assoluto uno degli scatti più famosi e riconoscibili della storia della fotografia. Tale era la bellezza e la feroce verità che trapelava che, in breve tempo, si attivarono molte associazioni umanitarie e donazioni per aiutare quei migranti sfollati. Non era riuscita solo a testimoniare, ma anche ad essere il motore del cambiamento.

Conclusosi il progetto della “Farm Security Administration” Dorothea e Paul continuano a viaggiare avidi di curiosità. Documentano il pesante sfruttamento degli “Sharecroppers”, dei contadini – o meglio, schiavi – in maggioranza neri, che coltivavano terre padronali comunitarie ricevendo come paga un’esigua parte del raccolto – costretti così, spesso, ad indebitarsi. Ogni scatto è creato dagli occhi di chi non giudica ma che solo cerca di comprendere quei volti scavati dalla fame e darne una giusta rivendicazione, spesso anche un inaspettato tono di dolcezza. E che compito duro – quanto naturale, forse, per lei – deve essere stato portare alla luce negli anni 30 la misera condizione dei contadini neri, anticipando un interesse e una battaglia che si svilupperà circa trent’anni dopo.

Durante la Seconda guerra mondiale, in seguito all’attacco a Pearl Harbour del 1941, Roosevelt fa ricollocare in California i cittadini americano-giapponesi con l’ordine esecutivo 9066, incaricando Dorothea come fotografa ufficiale dell’avvenimento. Un lungo travaglio la attanagliò, convincendosi in ultima battuta che il suo impegno sarebbe servito per mostrare a tutta l’America cosa stava accadendo. Li guardò perdere tutto: le loro case, la loro libertà. Ognuno con una targhetta identificativa con un numero specifico, molti furono internati in campi come quello di Manzanar, nel deserto. Di certo nessuno si sarebbe aspettato – forse non avendo compreso la vera natura dell’artista – che Lange avrebbe interpretato attraverso la sua fotografia tutti gli orrori di tale tragedia, immortalando nell’eternità quei volti sofferenti e quelle vite marchiate. Perciò fu licenziata. Ma non si fermò.

Ironia della sorte – La mostra personale che non vide mai

Negli ultimi anni della sua vita intraprende lunghi viaggi in Oriente al fianco di Paul, con la macchinetta fotografica sempre al collo. Inizia anche a lavorare alla mostra che le fu proposto di tenere al Moma di New York, nel 1955. Riprende e riesamina tutti i fascicoli, tutti gli scatti di una vita, come per rivedere e riconsiderare una vita impressa nella pellicola. Seleziona e cura anche i più banali dettagli. È la sua grande, ultima occasione. Ma, come l’ironia della sorte l’aveva colta giovane a San Francisco nel principio della sua carriera, così la colse alla fine. Morì tre mesi prima dell’inaugurazione.

Paul Taylor e la sua famiglia lottarono ancora per i diritti dei contadini del Sud. Ora è sua nipote Dyanna a custodire la fotocamera.

Per Dorothea Lange la macchina fotografica è stata una “grande maestra”, uno strumento per osservare e imparare dal mondo, cercando di vivere “una vita visiva”. Affermava che “bisognerebbe utilizzarla come se il giorno dopo si dovesse essere colpiti da improvvisa cecità”.

A cura di Emanuele Davi (bibl. Arianna Desideri)